不同因素对混凝土抗氯离子渗透性的影响

来源: 发布时间:2023-09-06

不同因素对混凝土抗氯离子渗透性的影响

王玉婷,李亚林,余丽霞,焦文

(四川聚力建材科技有限公司,成都,611100)

摘要:混凝土的电通量能直接反映出混凝土的抗氯离子渗透性高低,是衡量混凝土耐久性的重要指标之一,本文通过测试混凝土电通量的变化研究影响混凝土抗氯离子渗透性的因素。本文研究了掺和料种类、不同混凝土强度等级、固定水胶比下掺和料掺量对混凝土电通量的影响,从而为生产高耐久混凝土提供技术支持。结果表明:在胶凝材料一定时,掺加矿粉和硅灰均能有效的降低混凝土的电通量;对同一系列配合比的混凝土,水胶比越小,混凝土的电通量越低;固定水胶比下,掺和料的掺量越高,混凝土的电通量越低。因此,在实际生产过程中,要想获得低电通量的混凝土,在保证混凝土强度等级的前提下,应尽可能的增加掺和料的用量以及降低水胶比。

关键词:掺和料种类;水胶比;掺和料掺量;电通量

前言

随着社会的发展,建筑业取得突飞猛进的发展,而混凝土作为建筑材料使用量最大的材料之一,对于建筑行业都具有举足轻重的地位。然而不管是在民用建筑还是市政工程中,随着环境的变化以及对混凝土性能的更高要求,普通混凝土已难以满足市场环境要求,尤其对于特殊部位而言,需要混凝土具高性能,比如高耐久性。因此,高耐久性混凝土应运而生并得到了广泛应用。而混凝土的抗氯离子渗透性是衡量混凝土耐久性最重要的指标之一[1]。但就目前而言,混凝土拌合站都只关注生产混凝土的经济性以及力学性能,而对于混凝土的抗氯离子渗透性则较少关注。本文针对本公司现有材料,系统研究了掺和料品种、水胶比、固定水胶比时掺和料用量对混凝土抗氯离子渗透性能的影响,为混凝土拌合站生产高耐久混凝土提供技术指导。

1 试验方案

1.1试验原材料

水泥采用PO 42.5R散装水泥、Ⅰ级粉煤灰、Ⅱ级粉煤灰、S95级矿粉、S75级矿粉、复合改性硅灰,机制砂(Ⅱ区中砂,细度模数为2.8),连续级配碎石(粒径为5-31.5mm)、高性能聚羧酸减水剂、饮用水。

1.2配合比

结合实际生产应用配合比,省去配合比设计阶段,改变变量,考察不同变量下混凝土抗氯离子渗透性能的影响。

1.3 试验方法

试验采用强制式机械搅拌,然后通过振动成型方法制备试样(其中:抗压强度试件尺寸为100*100*100mm,电通量试件尺寸为Φ100*50mm),标准养护至试验龄期,测试试验块的强度和电通量。

2 试验结果及分析

2.1 固定水胶比情况下,掺和料对预拌混凝土电通量的影响

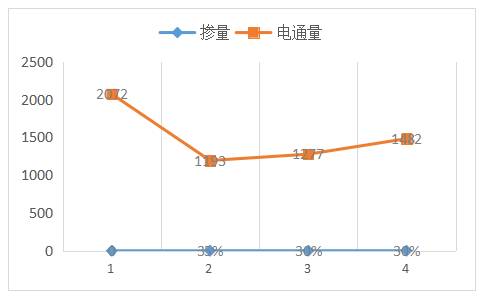

本实验通过空白配合比即不参加任何掺和料的空白样、掺Ⅱ级粉煤灰+S75矿渣粉35%配合比、掺Ⅱ级粉煤灰+S75矿渣粉30%配合比、掺Ⅱ级粉煤灰+改性硅灰30%配合比进行对比试验,试验配合比以及试验结果分别如表2-1与图2-1所示,由图2-1知,试验2、3、4在掺加了不同品类的掺和料之后,电通量值与1相比均有明显的下降,其中双掺粉煤灰和矿粉对降低混凝土的电通量最优,且粉煤灰和矿粉的掺量越高,越有利于降低混凝土的电通量,当掺量从30%提升至35%时,电通量值从1277降低至1193,其电通量值分别为空白样的62%、58%。其次双掺粉煤灰和硅灰也有利于降低混凝土的电通量,当粉煤灰和硅灰的掺量之和为30%时,其电通量值为空白样的71%。这是因为粉煤灰、矿粉和硅灰等掺合料具有早期活性低,但是随着水泥水化反应的逐步进行,掺合料与水泥水化生成的Ca(OH)2发生二次火山灰反应,进一步生成水化硅酸钙凝胶,并填充了混凝土的孔隙,增加其密实度,从而降低混凝土的电通量。而且掺合料自身也具有一定的级配效应,可增加混凝土致密性,提高混凝土抗氯离子渗透性能。而硅灰具有比矿粉更高的活性,所以前期反应相对较快,以至后期生成的凝胶相对较少,从而掺入硅灰的混凝土其抗氯离子渗透性能相对与掺入矿粉的较差。该结论与一些学者前期的研究结果相吻合[2-4]。

表2-1试验配合比

编号 | 水泥 | 粉煤灰 | 矿渣粉 | 硅灰 | 机制砂 | 碎石 | 水 | 减水剂 |

1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1016 | 180 | 3.4 |

2 | 273 | 58.8 | 88.3 | 0 | 780 | 1024 | 177 | 3.4 |

3 | 295 | 50.6 | 75.8 | 0 | 779 | 1023 | 177 | 3.4 |

4 | 290 | 99.6 | 0 | 24.8 | 783 | 1028 | 174 | 3.3 |

图2-1掺和料对电通量的影响

2.2 水胶比对混凝土电通量的影响

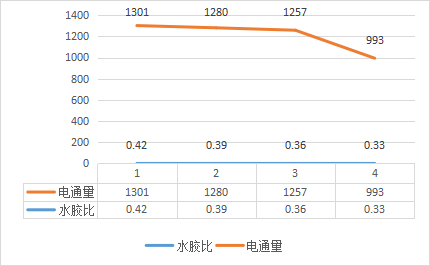

此部分试验通过对双掺配合比不同标号的混凝土进行电通量的对比,配合比列于表2-2,试验结果如图2-2所示,从试验结果可以看出,对于双掺配合比来说,随着混凝土标号的提高,也既是水胶比的减小,混凝土的电通量在不断的降低,当水胶比从0.42降低至0.33时,混凝土的电通量从1301降低至993,降幅达到24%。表明高水胶比对于混凝土抗氯离子渗透性不利。这是因为混凝土水胶比越大,混凝土内部的孔隙率也就越大。一般而言,孔隙率越大,混凝土的密实度降低,氯离子更容易扩散。但是孔隙率不能完全作为氯离子扩散的影响因素,还与孔径的大小有关,孔径越小,氯离子的抗渗透性能越强,电通量越低[5]。

表2-2试验配合比

编号 | 水泥 | 粉煤灰 | 矿渣粉 | 机制砂 | 碎石 | 水 | 减水剂 | 水胶比 |

1 | 282 | 48.4 | 72.5 | 783 | 1028 | 169 | 3.2 | 0.42 |

2 | 306 | 52.6 | 78.8 | 774 | 1017 | 171 | 3.7 | 0.39 |

3 | 319 | 54.6 | 81.9 | 772 | 1014 | 164 | 4.1 | 0.36 |

4 | 333 | 57 | 85.6 | 772 | 1014 | 157 | 4.5 | 0.33 |

图2-2水胶比对电通量的影响

2.3 固定水胶比,掺和料的掺量对混凝土电通量的影响

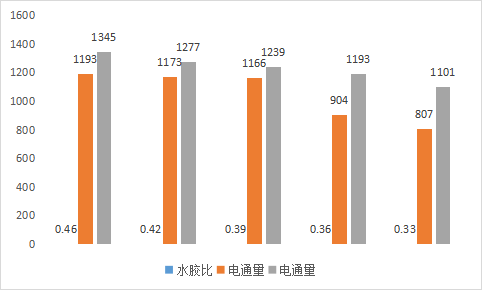

该部分主要研究了在相同水胶比的条件下,改变掺合料的掺量对混凝土电通量的影响,同时降低水胶比后,掺合料掺量对电通量的影响。试验配合比以及试验结果分别如表2-3和图2-3所示。根据实验结果我们可以看出,在各固定水胶比下,矿物掺和料的掺量由30%提升至35%,混凝土的电通量均有相应程度的降低,这是因为优质粉煤灰和矿渣粉的掺入,增强了混凝土内部水泥与砂石骨料的界面,二次水化生成的水化硅酸钙凝胶改善混凝土的孔结构,阻断部分连续孔,阻碍了氯离子的扩散[6];另一方面优质粉煤灰和矿渣粉的掺入,使得混凝土内部填充更加密实,使水泥石结构和界面结构更加致密,从而提升了混凝土抗氯离子的渗透性能,该结果与第一部分研究的掺合料对混凝土电通量的影响结果相一致。同时,还可以根据试验结果再次验证随着水胶比的降低,混凝土的电通量也逐步降低,混凝土的氯离子的抗渗透性能越强,该结论与第二部分的试验结果完全符合。

编号 | 水泥 | 粉煤灰 | 矿渣粉 | 机制砂 | 碎石 | 水胶比 | 减水剂 |

1 | 278 | 47.7 | 71.5 | 772 | 1014 | 0.46 | 3.2 |

2 | 257 | 55.4 | 83.1 | 772 | 1014 | 0.46 | 3.2 |

3 | 293 | 50.2 | 75.2 | 772 | 1014 | 0.42 | 3.6 |

4 | 270 | 58.2 | 87.4 | 772 | 1014 | 0.42 | 3.6 |

5 | 305 | 52.4 | 78.6 | 772 | 1014 | 0.39 | 3.9 |

6 | 281 | 60.6 | 90.9 | 772 | 1014 | 0.39 | 3.9 |

7 | 319 | 54.6 | 81.9 | 772 | 1014 | 0.36 | 4.2 |

8 | 293 | 63.2 | 94.8 | 772 | 1014 | 0.36 | 4.2 |

9 | 333 | 57 | 85.6 | 772 | 1014 | 0.33 | 4.5 |

10 | 308 | 66.2 | 99.4 | 772 | 1014 | 0.33 | 4.5 |

表2-3试验配合比

图2-3 固定水胶比下,不同掺量掺和料对电通量的影响

3 结论

1、掺加掺和料能有效降低混凝土的电通量,从而提高混凝土的耐久性,在后续试验中可以详细考察哪种掺和料,或者是哪几种掺和料的复合更能提高混凝土抗氯离子的渗透性能。

2、同一系列配合比下,随着水胶比的减小,混凝土的电通量也相应降低,因此对耐久性要求高的混凝土,可适当提高混凝土的标号。

3、在水胶比固定的情况下,提高掺和料的用量能有效降低混凝土的电通量,后续将补充试验,找到掺和料的最佳掺量。

参考文献

[1] 杨燕,谭康豪,覃英宏.混凝土内氯离子扩散影响因素的研究综述[J].材料导报,2021,35(13):13109-13118.

[2] 谢友均,马昆林,龙广成,石明霞.矿物掺合料对混凝土中氯离子渗透性的影响[J].硅酸盐学报,2006(11):1345-1350.

[3] 王永亮、戚家权.混凝土抗氯离子渗透性能的影响因素.低温建筑技术,2008(24):26-27

[4] 何廷树,苏富谮,包先诚,等.不同水胶比下矿渣粉与粉煤灰对混凝土强度及抗氯离子渗透性能的影响[J].混凝土. 2010,(1).DOI:10.3969/j.issn.1002-3550.2010.01.028.

[5] 张玉喜, 高振国. 致密堆积混凝土孔结构与电通量研究[J]. 石家庄铁道大学学报:自然科学版, 2012, 25(4):5.

[6] Poon C S , Lam L , Wong Y L . Effects of Fly Ash and Silica Fume on Interfacial Porosity of Concrete[J]. Journal of Materials in Civil Engineering, 1999, 11(3):197-205.